Портрет современника. О творчестве ленинградского скульптора Василия Астапова.

В творчестве ленинградского скульптора Василия Павловича Астапова жанр пор.рета занимает особое место. Ему позируют люди разных поколений, неодинаковых профессий, и все же в его портретной галерее есть единство: большинство изображённых наделены сильным характером, ярким темпераментом, внутренней энергией. Эти качества присущи и самому скульптору. Астапов никогда не изображает человека, который ему безразличен, поэтому среди созданных им нет равнодушных, поверхностных портретов.

Подобное отношение к труду выработано всей жизнью скульптора. Он родился в 1918 году в рабочей семье в г. Грозном, с детства увлекался лепкой и поэзией. И хотя выбрал скульптуру, никогда не переставал писать стихи. В 1937 году Астапов поступил в Одесское художественное училище, но закончить его не успел — пошёл добровольцем на войну с белофиннами. Во время Великой Отечественной войны сражался танкистом на Ленинградском фронте. В перерывах между боями находил возможность лепить, ещё дороже в те годы стала для него поэзия. Необыкновенной силой отличаются его военные стихи. Именно они сблизили Астапова с Ольгой Берггольц, Михаилом Дудиным, дружба с которым сохранилась на всю жизнь.

После войны сбылась мечта — он поступил в институт имени И. Е. Репина, где занимался у В. Синайского.

Окончив институт, скульптор активно включается в художественную жизнь страны, с пятидесятых годов его произведения — в основном портреты — постоянно появляются на выставках. Уже тогда обозначилась существенная черта творческой индивидуальности Астапова — модели для портретируемых он ищет среди людей, чья биография неразрывно связана с жизнью страны, людей яркой и интересной судьбы.

Одна из первых работ, получивших известность, — портрет старого большевика X.П. Чернокозова, участника революций, друга Н. Островского, человека, за плечами которого нелёгкая, полная борьбы жизнь. Композиция произведения восходит к классическим образцам. Лицо внешне спокойно, но пристальный взгляд из-под нахмуренных густых бровей, чётко очерченный подбородок, твёрдая складка губ дают представление о характере волевом, решительном, энергичном. Астаповым сознательно подчеркнуты здесь именно те черты, которые являются типичными для революционера-большевика.

Важно, что уже в самых ранних работах скульптор стремится к обобщению, которое позволяет через индивидуальное раскрыть типическое.

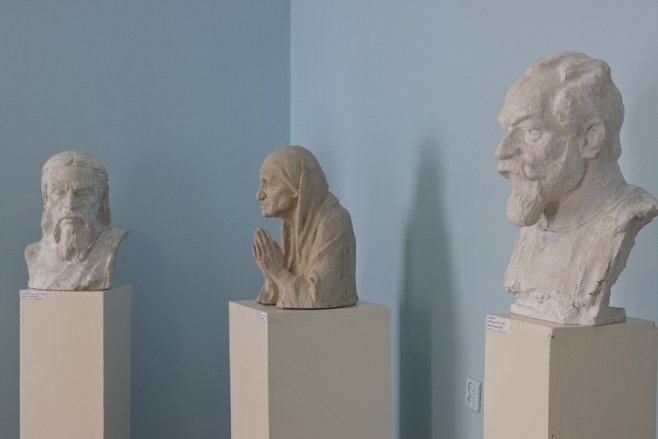

На выставке скульптур Василия Астапова |

С годами растёт мастерство Астапова, обогащается пластический язык. Если портреты пятидесятых годов были ещё очень традиционны по пластике, однообразны по композиции, то в дальнейшем скульптор стремится добиться большей экспрессии. Особое внимание он уделяет композиции портрета, в каждом случае старается найти оригинальное решение, исходя из характера модели.

Своеобразно построен портрет М. Дудина. Голова поэта поднята и немного откинута назад, взгляд устремлён вдаль, линия плеч только намечена краем воротника, что зрительно удлиняет шею, и скульптура благодаря этому обретает особую лёгкость. Подобный приём передаёт порывистость, стремительность, свойственные Дудину, помогает раскрыть состояние творческого вдохновения поэта.

Портреты художников слова занимают в искусстве Астапова заметное место, что, видимо, обусловлено его собственным увлечением поэзией. Ему позировали А. Ахматова, О. Берггольц, Р. Гамзатов, С. Орлов, К. Кулиев, Д. Кугультинов — всего эта серия насчитывает более двадцати произведений.

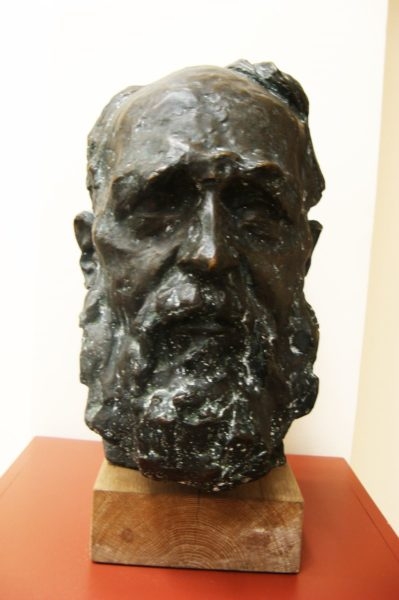

В. П. Астапов, Анна Ахматова Бронза, 1964 г. |

Портрет писателя А. Югова глубоко психологичен. Резко запрокинутая голова, сведённые брови выявляют страстность, сильный темперамент писателя — человека огромной воли. Впечатление внутренней напряжённости, драматизма усиливает свободная, динамичная манера лепки.

Иначе решается образ башкирского поэта М. Карима. По сравнению с портретом Югова он может показаться даже несколько статичным, здесь нет активного движения, наклон головы едва заметен. Это спокойствие, а также задумчивый взгляд чуть прищуренных глаз создают образ мыслителя, полного внутренней сосредоточенности. Портрет, построенный на сочетании крупных скульптурных масс, оживляет тонкая и выразительная «импрессионистическая» лепка.

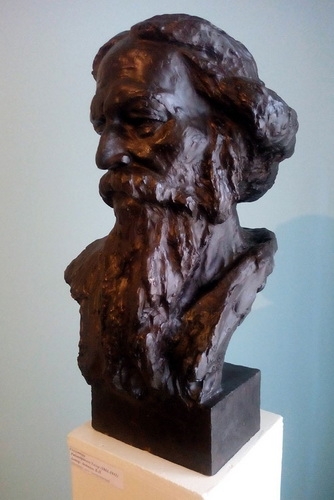

В. П. Астапов, Садовник Фёдор. 1981 г. |

На этих примерах хорошо видно, как усложняется формальное решение произведений. Астапов уже не стремится детально проработать форму, не боится в чём-то отступить от законов анатомии, какие-то черты усилить, заострить; скульптор обращает гораздо большее внимание и на манеру лепки, трактовку поверхности. Выбор тех или иных выразительных средств всегда обусловлен «содержанием», характером модели. Иногда её особенности заставляют отказаться от пластического богатства «импрессионистической» манеры и решить образ в чёткой и лаконичной форме.

Именно так выполнен портрет Ю. Рогачёва, строителя Красноярской ГЭС. Это один из серии портретов, явившейся результатом творческой командировки скульптора в Красноярск. Стремясь отразить то общее, что присуще строителям — твёрдость, волю, упорство в преодолении трудностей, — скульптор показывает характер решительный, властный, суровый. Причём говорит об этом не только выражение лица, не только уверенная, прямая посадка головы, но и сам пластический язык, в данном случае подчёркнуто строгий.

В творчестве Астапова много портретов рабочих, в которых он ценит те же свойства, что и в людях искусства — созидательное, творческое начало, активное отношение к жизни. Типичным образом представителя современного рабочего класса воспринимается портрет лауреата Ленинской премии, слесаря-сборщика Н. Сологубова, сочетающего в себе силу характера с высоким интеллектом.

В портретной галерее Астапова не только люди нашей страны, его искусство по-настоящему интернационально. Один из примеров того — «индийская» серия, в которую входят портреты М. Ганди, Д. Неру, Р. Тагора, индийских студентов, получающих образование в Ленинграде.

В. П. Астапов, Махатма Ганди |

В. П. Астапов, Джавахарлал Неру |

В. П. Астапов, Рабиндранат Тагор |

В. П. Астапов, Редьярд Киплинг |

Женских портретов у скульптора очень мало. Такое качество, как мягкость, если оно присуще его модели, Астапов не акцентирует, лирические интонации не свойственны его творчеству. Жизнь он понимает прежде всего как борьбу и как труд — повседневный, напряжённый, требующий от человека упорства, воли и твёрдости. Это мироощущение и пронизывает всю созданную им портретную галерею.

Даже портрет матери скульптор решает нетрадиционно, в нём нет той мягкости и нежности, которые связываются у нас обычно с понятием материнства.

Произведение создано в 1963 году, но при взгляде на него невольно вспоминаются судьбы женщин военного времени. Образ матери поражает своим внутренним напряжением, весь облик говорит о тяжёлой, полной испытаний жизни. Трагически сведённые брови, сжатые губы, опущенный взгляд придают её лицу выражение скорби. Но гордо поднятая голова, чётко очерченный, выдвинутый вперёд подбородок выявляют огромную силу духа. В лепке лица в отличие от ранних портретов нет тщательной проработки формы, но подчёркнуты отдельные детали. Скульптор усиливает излом бровей, складки в углах рта, добиваясь предельной экспрессии. Портрет матери, соединяющий эмоциональность с глубиной содержания, можно отнести к лучшим работам Астапова.

Портреты — главный, но в то же время не единственный жанр, в котором работает Астапов. Он — автор композиционных и монументальных произведений, многие из них тоже портретны в своей основе. Несколько лет трудился скульптор над образом С. Орлова, он интересовал Астапова и как поэт, и как человек огромного мужества. Оба они в войну были танкистами, поэтому свой труд скульптор понимал как дань собрату по оружию. Было создано несколько вариантов, один из которых послужил основой для памятника Орлову на его родине в Белозерске.

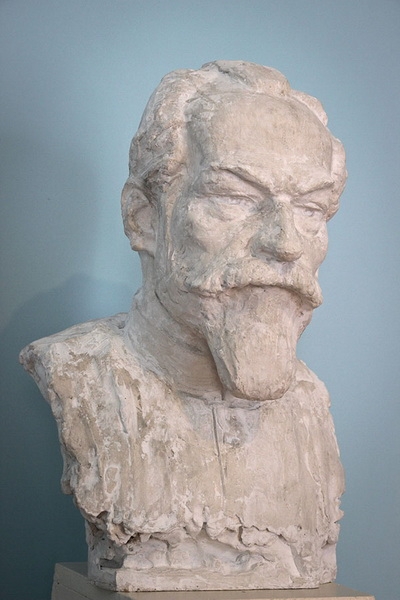

В. П. Астапов, Сергей Орлов Тонированный гипс. 1977 г. |

Открытие памятника поэту С.С. Орлову в Белозёрске. 1981 г. |

К числу самых значительных произведений Астапова относится «Интернационал». Оно тоже начиналось как портрет. Образ Эжена Потье, автора знаменитого революционного гимна, давно интересовал художника. Портрет он пробовал выполнить в разных материалах, но ни один из вариантов не удовлетворил его до конца. В конце концов работа вылилась в монументальную трёхметровую фигуру поэта и была названа «Интернационал». Действительно, содержание скульптуры перерастает рамки портрета, фигура Э. Потье как бы олицетворяет собой первые строки песни: «Вставай, проклятьем заклеймённый!..»

Если в «Интернационале» воплощены напряжение борьбы, революционный порыв, то работа «Думы солдатские» решена подчёркнуто сдержанно. Ёмкая мысль выражена через простой сюжетный мотив. Образ солдата, задумчиво сидящего со сломанным колосом в ладонях, прост и проникновенен. Композиции Астапова — это размышления о красоте жизни, которую особенно остро ощущаешь в тяжёлое военное время, о бесчеловечности войны, губительной для всего живого, о стойкости людей, перенёсших все испытания тех лет. Прекрасно найдено движение рук — большие, сильные, даже чуть грубоватые, с трогательной бережностью держат они колос. В этом, казалось бы, незначительном жесте выразилось отношение человека к своей родной земле, на которой он живет, трудится и которую готов защищать, если нужно, с оружием в руках. Скульптура эта, такая, на первый взгляд, необычная для Астапова, приглушённостью интонации продолжает по существу основную тему его творчества — воспевание духовной красоты советского человека.

Произведения Астапова являются заметным вкладом в советскую скульптуру, вкладом, получившим недавно высокую оценку: в 1981 году ему была присуждена Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина. Это не только признание заслуг, но и стимул к дальнейшим поискам и свершениям в искусстве.

О. СЕРЕБРОВСКАЯ

Журнал «Художник» № 5, 1984 г.

В. П. Астапов, Николай Константинович Рерих |

В. П. Астапов, Святослав Николаевич Рерих |

В. П. Астапов, Индира Приядаршини Ганди |

В. П. Астапов, Мать Тереза |