Нидерландское искусство 20-х и 30-х годов XV века (главным образом в творчестве братьев ван Эйк и Робера Кампена) поражает странным сочетанием, казалось бы, взаимоисключающих качеств. Оно с совершенной очевидностью обращается к реальному миру, к его живой красоте и вместе с тем как бы подчиняет этот мир некоей благочестивой религиозной идее. Оно приходит к тому перевороту в сознании, который именуется обычно термином «Ренессанс» и который нашёл своё классическое выражение в Италии, но оно же далеко отстоит от итальянского искусства, развиваясь своими, глубоко своеобразными путями.

Как и итальянские мастера, фламандцы пришли к утверждению в искусстве образа человека. Но в Италии человек выступает в героическом, монументальном аспекте, а здесь он скромен, тих, он будто прислушивается к музыке, звучащей в мироздании.

Итальянец, всецело захваченный своими грандиозными идеями, видит в пейзаже, архитектуре, окружающих его вещах в лучшем случае предметы, характеризующие место действия. Нидерландец с бесконечной любовью выписывает наполненные чистым, прозрачным светом дали, он любит изображать интерьер, в открытом окне которого виднеются далёкие города и синеющие горы, его привлекает каждый предмет, каждая частность, каждое создание человека или бога.

Обращённость этого искусства к реальному миру свидетельствует о его ренессансном характере. Но в пределах этого понятия оно обладает совершенно исключительными чертами.

Нидерландский мастер, пишущий картину на любой религиозный сюжет, никогда не ограничивается изображением только действующих лиц. Пейзаж, интерьер и окружающие человека предметы столь же необходимы для его картины, как и сам человек. Он внимательно и восхищённо останавливается на них, он видит в них нечто большее, чем заурядные подробности повседневного обихода.

Робер Кампен. Св. Иосиф. Фрагмент алтаря Мероде. Собрание музея Клойстерс в Нью-Йорке (филиал Метрополитен-музея). |

В нидерландских портретах люди живут глубокой внутренней жизнью. И вместе с тем духовные помыслы их остаются нам неизвестны, а сами они как бы объединяются единым для них, но недоступным для нас чувством.

Стеклянный сосуд нарисован с такой непостижимой точностью, что мы видим, как преломляется в воде, а потом в стекле свет, как тень, падающая от него, высветлена изнутри солнечным зайчиком. Но этот сосуд невесом, он превращается в сияние эмалевых цветов, в зримое воплощение красоты.

И это не особенность художественной техники. Это специфика восприятия. Художник смотрит на мир с предельно обострённой наблюдательностью. Но он видит не предмет в его самодовлеющей реальности, а нечто иное — его сияние, его красоту. В обыденной вещи он обращает внимание на такие качества, которые, будучи изображёнными, лишают предмет какой бы то ни было обыденной заурядности. И в человеке и, например, в стеклянном или металлическом сосуде художник видит какие-то общие черты, они близки ему каким-то одним качеством, в его трактовке все они обладают известным внутренним сходством. Зритель всегда чувствует, что всё изображённое находится в особой, отделённой от него своими законами среде.

В отличие от итальянской нидерландская живопись не знает мощного образа человека, противопоставленного природе, противопоставленного всему, что не есть он сам, образа — средоточия разумной силы и свободной гармонии. В основе нидерландского художественного миропонимания лежит принцип, противоречащий такому выделению человека.

Этим принципом является безусловная убеждённость в том, что всё сущее — будь то природа, человек, или творение рук человеческих,— прекрасно. Именно здесь заложено отличие нидерландского пути становления ренессансных идеалов от итальянского. Нидерландец 20—30-х годов не стремится представить сильных людей, действующих в драматических ситуациях. Его единственная цель — изображение и, следовательно, утверждение красоты и многообразия мироздания.

Робер Кампен. Обручение Девы Марии. |

Отсюда и особое место человека в раннем искусстве Нидерландов — для нидерландца человек не является центром мироздания. Он видит в нём лишь часть мироздания. Часть лучшую, ту, в которой особенно полно проявилась всеобщая красота, но никогда не заслоняющую от живописца весь остальной мир.

Для итальянца мощная фигура человека заслоняет всё и во всяком случае на всё отбрасывает свою гигантскую тень. Здесь иное. В чистом и благочестивом содружестве находятся в мире человек, различные живые твари, цветы, травы, реки и лужайки, города и облака. И хотя человек есть лучшая часть мироздания, он, однако, не отличается от прочих творений.

При таком взгляде на мир люди оказываются не действующими лицами, а свидетельствами и реальными воплощениями всеобщей красоты. Что же касается природы и неодушевлённых предметов, то и они выступают как носители тех же черт прекрасного, и это роднит их с человеком.

Художник сознательно стремится уловить отблеск извечной красоты, ибо этим отблеском драгоценно всё реальное. Естественно, что при такой функции искусства характер трактовки видимого приобретает исключительное значение.

Стремясь создать подобие жизни, живописец достигает величайшей точности (не скажу — реалистической достоверности, ибо последняя подразумевает самоценность изображения). А наряду с этим материальные качества предметов в произведении нидерландца выступают как некие самостоятельные субстанции, причём мы далеко не всегда можем сказать — действительно это материальные качества или внутренние, почти духовные. Овладение реальным миром для нидерландского художника первой трети XV века всегда сопряжено с почти пантеистическим стремлением открыть в реальности идею вечной, всеобщей красоты.

Потребовалось весьма много времени, чтобы человек занял в нидерландском искусстве безусловно главенствующее место. Но ещё более длительным был переход к самодовлеюще реальному изображению действительности.

Те результаты, которые принёс с собой названный выше принцип нидерландского искусства первой трети XV века, ярче всего проявились в трактовке человека, пространства, сцены и цвета. Поэтому дальнейшее изложение будет вестись на материале этих проблем.

ТРАКТОВКА ЧЕЛОВЕКА

Выше было сказано, что люди для нидерландского живописца — это как бы свидетельства и реальные воплощения всеобщей красоты (это уже достаточно отчётливо видно в ранних миниатюрах).

Именно это обстоятельство заставляет художника выделять всякую физическую черту человека. Любую морщину, любую складку кожи живописец изображает так, словно всё это драгоценные создания, каждое из которых заключает в себе частичку всеобщей и беспредельной красоты, царящей в мире.

Более того. И ван Эйк, и Робер Кампен, и другие живописцы первой трети XV века никогда не обращают исключительного внимания на психологические (или психические) качества определённого человека. Для художника он привлекателен уже одним физическим существованием. И Тимофей, и канцлер Ролен, изображённые ван Эйком, и многие другие лица, запечатлённые нидерландскими мастерами, проходят перед нами как люди, о которых мы в сущности ничего не знаем, но которые своим предельно живым и на редкость ярким обликом навсегда врезаются в память.

Вообще внешний облик человека для нидерландца первой трети XV века обладает ценностью самостоятельной, безотносительной к гармонии или духовной содержательности его черт. Именно это прежде всего толкает его к точности воспроизведения физических особенностей лица портретируемого. Но, давая такую физическую характеристику, художник не выражает в ней одновременно характеристику духовную. Быть может, наиболее замечательно в этом отношении, что художник не стремится к чёткому выявлению характера, к ясной обрисовке духовного мира. Можно сказать, что главные непортретные типы сложились в нидерландском искусстве не на основе анализа черт характера, как это было в Италии, а на основе наблюдений черт лица как таковых; это как бы портретный образ, лишённый черт портретности.

За редким исключением все портретируемые изображены в спокойном трехчетвертном повороте, с плотно сомкнутыми губами и устремленным в пространство взглядом.

Гуго ван дер Гус. Портрет молодого человека. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. |

Это утверждение может показаться парадоксальным — разве не отличаются портреты нидерландцев острой портретной характерностью? Но между передачей характерности облика и сосредоточением главного интереса на создании характера—разница весьма значительная. И не случайно герои, например, ван Эйка, несмотря на различие их духовного мира, обладают близостью как раз в области внутреннего, психологического склада.

При свойственном ван Эйку максимально точном воссоздании конкретных черт лица мы часто принимаем их реальную выразительность за результат психологического анализа, даваемого живописцем. При методе ван Эйка характерность личных физических черт портретируемого как бы сама по себе оказывается перенесенной в картину.

И Тимофей, и Ролен, и «Человек в тюрбане» для ван Эйка в равной мере драгоценны, ибо все они являются людьми — то есть высшим по своему совершенству господним чудом. Самые различные в духовном отношении модели вызывают у художника в общем одинаково восхищённое чувство.

Но это значит, что в его отношении к человеку лежит нечто иное, чем оценка его с нравственно-психологической, этической точки зрения. Но дело даже не только в этой «внеэтической» оценке человека.

Ян ван Эйк. «Портрет мужчины в красном тюрбане (Автопортрет)», 1433 г. |

Для художника портретируемые значительны качествами, в большой степени лежащими вне их личности. Прежде всего качествами, которые являются как бы непреложной особенностью рода человеческого.

Действительно, все модели ван Эйка наделены одной общей для всех них чертой. Эта черта — созерцательность. Все портретируемые ван Эйком — созерцатели. Все они созерцают мир, все они изображены в некий длительный момент обращенности к миру. В их живописной характеристике почти нет конкретных черт характера или определённых движений души, и тем сильнее ощущается их состояние созерцательного спокойствия.

Созерцательность в портретах Ван Эйка — не черта характера портретируемого. Это общее качество людей, то качество, которое — в представлении ван Эйка — и делает их лучшими творениями господа. Они сами по себе являются частью мироздания, но, обладая способностью чувствовать, познавать, созерцать его красоту, они тем самым делаются и наиболее совершенной его частью. По существу, созерцательность моделей ван Эйка есть качество, определяющее их место в мире (как для итальянских портретных изображений таковым же качеством является действие, активное проявление внутренней потенции). Именно способность человека воспринять красоту мироздания подменяет в сознании художника все нравственные критерии.

Ян ван Эйк. Мужчина с кольцом. Около 1430 г. 19,1x13,2 см Национальный музей Брукенталя, город Сибиу, Румыния. |

Таким образом, положение человека в портрете нидерландского живописца первой половины XV века двоякое. С одной стороны, человек — объект созерцания, часть мироздания, прекрасное божье творение. Он не действует, он существует, он демонстрируется зрителю. С другой стороны, человек — сам носитель созерцания, созерцания общего для всех людей. Отдельные портреты — это преломление этого созерцания в разных людях.

Отмеченные нами черты художественного метода нидерландских живописцев свидетельствуют о видении ими в человеке прежде всего имперсональных качеств. Вместе с тем было бы совершенно неверно отрицать индивидуальное начало в создаваемых ими характеристиках.

Дело, однако, в том, что это индивидуальное начало проявляется в раннем нидерландском портрете не совсем привычным для современного зрителя образом. Ибо индивидуальное начало в портрете оказывается чаще всего в сфере отношения портретируемого к мирозданию. Оно как бы сокрыто в манере человека воспринимать мир, в реакции человека на него. Тимофей, Роллен, ван дер Пале имеют свой особый оттенок в восприятии мира. И ван Эйк к этим оттенкам проявляет величайший интерес.

Ян ван Эйк. «Тимофей». 1432 г. Дуб, масло. Национальная галерея (Лондон). |

Общее состояние при такого рода восприятии одно. Оно не имеет конкретного содержания: мы не знаем, чем оно вызвано, мы не можем точно определить душевное состояние человека. Но этот общий оттенок в каждом отдельном случае проявляется различно. Можно сказать, что художник определяет очертания духовного облика портретируемого как раз по тому, как ему свойственно выражать это общее состояние обращённости к миру. Тимофей его выражает в тихой лирической задумчивости, человек в тюрбане — более сухо и горько. Жан де Леув — спокойнее и прямолинейнее и т. п.

Общая психическая направленность в портретах ван Эйка одна, но тональность эмоциональной окрашенности — различная. И можно только поражаться виртуозности, с которой тот же ван Эйк передаёт в отношении человека к миру совершенно разные по складу темперамента характеры.

Само собой разумеется, указанные принципы по мере развития в тех же 20—30-х годах получили разное преломление. Примером может служить творчество Яна ван Эйка.

В портрете Иодокуса Вейда из Гентского алтаря конкретность трактовки доведена до крайних пределов. Точно переданы морщины, небритая щетина, бородавки. Художник рассматривает человека почти как предмет неживой природы. Взгляд портретируемого — благочестивый и несколько тупой — даёт лишь самое общее представление о человеке и, что знаменательно, имеет весьма малое значение в характеристике.

Ян ван Эйк. Заказчик алтаря Иодокус Вейд – богатый горожанин, бургомистр Гента. (Гентский алтарь в закрытом виде, внешняя створка.) |

Здесь особенно отчётливо видно, что ван Эйк видит значительность человека прежде всего в значительности его реального физического облика. Характер трактовки — пристальной, суровой, внутренне восхищенной и чистой — покоряет зрителя. Художник смотрит на человека будто через увеличительное стекло. Точность и величайшая убедительность любой детали обнаруживает радостное и благочестивое изумление, с которым ван Эйк глядит на свою модель, на жизнь.

В целом близки портрету Вейда портреты кардинала Никколо Альбергати (видимо, 1431 г.), хотя здесь художник проявляет больше внимания к манере складывать губы, смотреть, поднимать брови. К точной передаче внешности (примером может служить необычайная естественность в изображении старческой кожи) прибавляется и передача манеры держаться.

Ян ван Эйк Портрет кардинала Никколо Альбергати. Дубовая доска, масло. 34,1 × 27,3 см Музей истории искусств, Вена. |

Несколько иное мы видим в лице и особенно во взгляде «Тимофея» (1432). Сам по себе этот взгляд не даёт конкретной характеристики человека. Но его продолжительность, чистота, созерцательный оттенок свидетельствуют об общих качествах человека — о том, что он исполнен скромности и благочестивой богобоязненности, о том, что всеми своими помыслами, всем своим существом он обращён к миру: к его красоте, стройности, гармонии. Тут особенно важно отметить, что Тимофей кажется «добрым». По существу, это не так. Ван Эйк не знает доброты, как черты характера. Мы принимаем за неё чистосердечную созерцательность Тимофея. В начале 30-х годов именно через эту способность быть «открытым» миру ван Эйк характеризует человека. Не случайно позже, когда он подойдёт ближе к пониманию характера, эта черта («доброта») из его творчества исчезнет.

В портрете человека в тюрбане (1433) и мужском портрете (теперь в Бухаресте) обращённость к миру также является основным качеством. Но здесь ван Эйк добивается более конкретного состояния. В первом случае налёт горечи, во втором — резиньяции делают наше представление о портретируемых определённее.

В портрете четы Арнольфини (1434) образ стал чётче. Можно догадаться, что портретируемый строг, склонен к размышлению. Его взгляд уже не уходит в беспредельное пространство. Человек приобретает большую духовную активность, что, в свою очередь, делает его большим, чем только объект созерцания.

Не случайно художник прибегает к более сложной, двухфигурной форме портрета. Он вводит довольно детально охарактеризованный интерьер, создающий среду, ближайшее окружение человека.

Столь же показательно и другое — различные предметы, имеющие символическое значение (в данном случае свеча, яблоки, собачка), здесь получают, кроме того, значение и бытовое.

Но замечательнее всего лицо Арнольфини. Этот образ особенно трудно поддается анализу — черты лица, как и прежде, лишены психологической выразительности и вместе с тем прямо дышат живой и выразительной характерностью.

Ян ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини», 1434 г. |

Необычна для ван Эйка и холодная, блестящая утончённость работы — он сдержанно, но уверенно отмечает узкие виски, раздвоенный подбородок, несколько кривые тубы и особенно длинный овал лица, длинный хрящеватый, с изощрённо выгнутыми ноздрями нос, прищуренные и какие-то прохладные светлые глаза и слабо брезжущий на бледных щеках румянец. Здесь уже нельзя сказать, что трактовка отличается только тихим, благостным восхищением. Но рано говорить и о постижении психологической выразительности как таковой. Здесь можно констатировать другое — с присущей ему точностью воссоздавая мир, художник как бы подчиняется характеру портретируемого. Так, в рассматриваемом случае он выписывает детали лица не с трогательной осторожностью, а с почти холодной и изысканной остротой. Эта новая черта метода ван Эйка более всего свидетельствует о необычайно быстром возрастании в его мировоззренческой системе роли человека. Он привлекает его уже не только как прекрасное творение господа, но и своим особым внутренним миром.

В «Мадонне каноника ван дер Пале» (1436) образы особенно ренессансны. Ван дер Пале изображён прервавшим чтение молитвенника; заложив пальцами страницу, сняв очки, он поднял своё массивное лицо и устремил вдаль тяжёлый, умный взгляд. Каноник смотрится в качестве главной фигуры. Его представляет, приподняв шлем и указывая на него рукой, св. Георгий, к нему обращены и мадонна и св. Донат.

Ян ван Эйк. Мадонна каноника ван дер Пале. 1436 г. 122х158 см Музей Грунинге, Брюгге. |

Образы стали самоценнее. Прорыв в мире исчез,— замкнулась перспектива «Мадонны Ролена», закрылось окно дрезденского триптиха. Архитектура равномерно обрамляет фигуры, они приобретают величавое спокойствие. Впрочем, здесь есть уже черты, предрешающие появление новых тенденций.

Заканчивая рассмотрение трактовки человека на ранней стадии нидерландского Возрождения, необходимо отметить эти новые тенденции, ибо именно ими эта стадия завершается и они же открывают новую стадию—искусство 40—60-х годов.

В отношении «Мадонны каноника ван дер Пале» этой тенденцией является меньшая зависимость образа (и всего решения) от идеи красоты мироздания.

Большая характерность образа самого каноника, постепенное перерождение созерцания в размышление, то есть переход от внеличного обращения к миру, к значительно более личному и характерному началу должны быть отмечены со всей определённостью.

Характерно, что в работах начала 30-х годов взгляд портретируемого устремлён в пространство (Тимофей, 1432 г.) или проходит сквозь зрителя («Человек в тюрбане», 1433 г.). В обоих случаях он ничего не фиксирует. Зато Жан де Леув (1436 г.) смотрит уже непосредственно на зрителя, а взгляд каноника ван дер Пале утратил какую бы то ни было беспредельность и ненаправленность.

Ян ван Эйк. Ян де Леув. 1436 г. 24х19 см Художественно-исторический музей, Вена. |

Возрастание реальности трактовки человека и его окружения прогрессирует у ван Эйка небывало быстро и в различных направлениях. Так, второй план картины «Св. Варвара» (1437, Антверпен), изображающий возведение храма, буквально поражает той жизненностью, с которой маленькие фигурки возят тачки, носят камни и занимаются другими строительными работами.

Ян ван Эйк. Святая Варвара. 1437 г. 32х18 см Королевский музей изящных искусств, Антверпен. |

Рядом с ними фон «Мадонны канцлера Ролена» кажется чистым и благочестивым, как земной рай до грехопадения. А в «Мадонне у фонтана» (1439, там же) конкретизация идет в другом направлении — здесь замыкается фон (цветами, ангелами, держащими занавес, и т. п.), а руки Марии держат младенца с исполненной непередаваемого очарования нежностью, она ласково склоняет к нему взгляд.

Ян ван Эйк. Мадонна у фонтана. 1439 г. 19x12 см Королевский музей изящных искусств, Антверпен. |

Поэтическая нежность этой маленькой картины иного происхождения, чем, например, та, которая так привлекает нас в дрезденском триптихе. Там она коренилась в отношении художника к изображаемому и заключалась в характере трактовки. Здесь носителем этой нежности является уже только образ человека, и живописное решение подчёркивает не столько красоту мироздания, сколько декоративное богатство того обрамления, в котором изображён человек.

Венцом стремления ван Эйка к обнажению конкретного, характерного и личного может считаться его последний портрет — портрет Маргариты ван Эйк — жены художника (1439). Здесь характерность уже начинает переходить в характер (жёсткий рот, умные неприятные глаза, надменность в линии бровей).

Ян ван Эйк. «Маргарет ван Эйк, жена Яна ван Эйка», 1440 г. |

При этом любопытно, что постепенное нарастание черт реальности и ослабление связи изображения с идеей красоты мироздания идёт рука об руку с таким же постепенным нарастанием известного прозаизма в характере трактовки. В этом смысле весьма характерно, что в портрете позднего ван Эйка (ван дер Пале, Ж. де Леув, жена) преобладают образы жестковато прозаические.

Эволюция ван Эйка может служить наиболее характерным примером общей эволюции искусства Нидерландов первой трети XV века. Творчество других художников (например, Робера Кампена), если и развивается в несколько других формах, своим конечным результатом не составляет исключения.

Робер Кампен «Рождество Христово» 1420-1425 гг. 84,1 х 69,9 см Дижон, Музей изящных искусств. |

Кампен всегда уделял больше внимания бытовой конкретности и меньше — человеку. Достаточно напомнить такие реальные детали, как дым от свечи в «Благовещении» и обстановку мастерской в «Св. Иосифе» алтаря Мероде (Нью-Йорк, Метрополитен-музеум), или такие анекдотически-конкретные мотивы, как миниатюрная фигурка младенца, летящая к Марии, внимающей благовествующему ангелу. О том же свидетельствуют и огонь в очаге, и точно воссозданная конструкция, скрепляющая спинку скамьи, и тени от чайника, свечи, вазы и т. п. околичности в правой створке алтаря Генриха ван Верль (1438).

Если ван Эйк стремился к выявлению значительности человека главным образом путём конкретизации его духовного мира и отрыва его от пейзажа (шире — от мироздания), то Кампен шёл путем обоюдной конкретизации — и человека и его окружения (в этом смысле ему, видимо, был близок Жак Дарэ). В обоих случаях эволюция отмечена чертами приближения к реальному миру.

И, как и ван Эйк, Кампен к концу 30-х годов обретает наряду с несравненно большей естественностью во взаимном расположении предметов также некоторую холодноватую, «отстранённую» объективность.

Нарастание к концу 30-х годов новых тенденций с особенной остротой проявилось в творчестве молодого Рогира ван дер Вейдена.

В его женском портрете из Берлина молодое красивое лицо с плотно сомкнутыми губами и внимательным холодным взглядом, аккуратно сложенные руки и даже такая — тоже аккуратная и холодная в своём эмоциональном звучании деталь, как небольшая тонкая булавка, воткнутая в головной убор, дают весьма точное, хотя ещё и косвенное представление о характере портретируемой. И характерностью, и некоторой отчуждённостью этот образ не случайно напоминает близкий ему и по времени создания и по тенденции портрет жены Яна ван Эйка.

Рогир ван дер Вейден. Молодая женщина. 1445 г. Картинная галерея, Берлин. |

Рогир предвозвещает новый период искусства в ещё большей степени своим пристальным вниманием к проявлению человеком тех или иных эмоций. В «Снятии со креста» (Эскорнал) он с жёсткой аналитичностью фиксирует проявления физического и духовного страдания. Однако уже сама жёсткость воссоздания этих чувств, не требующих от зрителя никакого сочувствия, говорит о том, что художник видит в них не столько отражение духовного мира человека, сколько ещё один (хотя и новый) аспект физического существования человека, то есть и здесь мы встречаемся как с новыми тенденциями, так и с сохранением основных принципов раннего периода в искусстве Нидерландов.

Рогир ван дер Вейден. «Снятие с креста». Музей Прадо, Мадрид |

ТРАКТОВКА СЦЕНЫ

Наиболее характерной чертой этой проблемы может считаться отсутствие сцены в прямом понимании этого слова. Раннее нидерландское искусство не знает сложного действия, представленного как отдельный реальный эпизод, как событие, длящееся во времени.

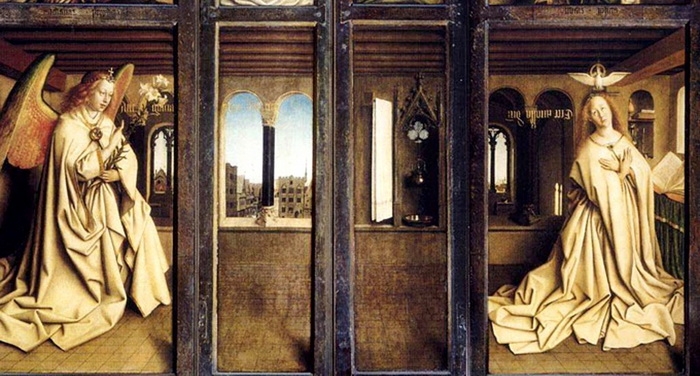

Даже изображая «Благовещение» или «Рождество», то есть сюжеты, требующие определенного действия, ни ван Эйк, ни Робер Кампен не прибегают к рассказу. Фигуры чаще всего разобщены: они как бы сопоставлены в одном пространстве, помещены одна около другой, но никак не общаются друг с другом. Даже там, где обращение одной фигуры к другой необходимо по сюжету и художник не может от него отказаться, оно представлено лишь в чисто внешнем проявлении (в поворотах голов или жестикуляции), истинное же единство отсутствует.

По существу, сцена заменена предстоянием. Фигуры святых и донаторов предстоят перед Мадонной, сама Мадонна предстоит перед богом и т. д. Изображение по своему характеру длительно, но оно ни в какой мере не позволяет судить ни о предшествующем моменте, ни о последующем.

Происхождение этого явления очевидно: искусство отражает не людей и их взаимоотношения, а реальный мир в целом, мироздание. Изображая человека, художник ставит его на главное место в картине. Но это вызвано не логикой сюжетного повествования, а тем, что человек для художника — наиболее совершенное создание. Но он привлекает его как данность, как часть мироздания, и художник меньше всего внимания обращает на изображение внутренних связей, объединяющих людей.

Быть может, наиболее элементарный и вместе с тем наиболее выпуклый пример — трактовка «Благовещения» ван Эйком (в Гентском алтаре) и Робером Кампеном (в алтаре Мероде). В обоих случаях сцены как единого повествования нет. Есть пространство комнаты, есть вид за окном, есть предметы обихода, есть ангел и есть Мария. Но сцены нет, ибо ангел не обращается к Марии, а лишь изображён в позе обращения, Мария в обоих случаях даже не удостаивает ангела внимания: у ван Эйка она молитвенно обращает лицо вверх, у Кампена — читает Библию.

В тех случаях, когда ван Эйк хотел связать фигуры более тесно, он прибегал к вспомогательным средствам. Герои «Мадонны канцлера Ролена» разобщены, но центральная (пейзажная) часть не только уводит глаз зрителя вдаль, но и служит объединению Ролена и Марии: горизонтальные линии изгибов реки, а также линия моста, пересекающая центр композиции и подходящая как раз к пальчику младенца Христа, благословляющего Ролена, как бы устанавливают связь между фигурами.

Ян ван Эйк. «Мадонна канцлера Ролена», 1436 г. |

Можно сказать, что во всех даже «сюжетных» сценах ранние нидерландские мастера не интересуются передачей событий. Вместо сюжета, понимаемого как драматический рассказ, есть предстояние людей и общая «экспозиция» предметов. Повествовательность деталей заменяет повествовательность сюжета, действия. Произведения Яна ван Эйка, например, вовсе лишены драматичности. Вместе с тем следует отметить, что и в центральной створке Гентского алтаря (собственно, в ее нижней части) и в таких работах, как «Три Марии у гроба» и «Распятие»— т. е. в работах, которые многие справедливо связывают с именем Губерта ван Эйка,— драматичности больше, чем в работах Яна. Искусство конца XIV века, как всякое позднесредневековое искусство, было и повествовательно и драматично. Черты эти вполне закономерно жили в творчестве Губерта, только лишь открывавшего новую эпоху в искусстве. Но появление ренессансно-пантеистического мировоззрения вызвало их исчезнование. И только позже, когда нидерландское искусство прошло этот этап своего развития, мы снова видим нарастание драматизма.

Губерт ван Эйк. «Явление ангела женам-мироносицам» (Три Марии у гроба) 1425 г. Музей Бойманса-ван Бёнингена. |

Собственно, ранняя нидерландская живопись не знает и конкретной идеи, лежащей в основе произведения, чем она решительно отличается от всех итальянских художников — от Джотто и до XVI века включительно. Она воплощена в совокупности предметов, людей, растений, различных элементов живой и мёртвой природы и т. п. Каждый предмет есть носитель и свидетельство красоты мироздания, и художник выявляет её в «экспонированных» им предметах. Иной идеи — определённой, разной в разных произведениях искусства — нет.

(Здесь имеется в виду идея конкретная, художественная, а не богословская. Такого рода идеи в Нидерландах как раз были, например, в «Поклонении агнцу» Гентского алтаря — идея мистического искупления грехов человеческих.)

«Поклонение агнцу» Фрагмент Гентского алтаря. |

Разнообразие пейзажных мотивов, многочисленность предметов, окружающих человека,— специфическое качество ранней нидерландской живописи.

Эта бытовая окраска присуща искусству Нидерландов в целом. И тем не менее здесь ни в какой степени нельзя говорить о жанровости. Иосиф из алтаря Мероде находится в окружении всего, что только может находиться в мастерской ремесленника. Но наш взгляд, остановившись на нём, а затем на каждом предмете, уйдёт в глубь, к открытому окну, и затеряется в подробностях городской жизни, изображённых на заднем плане. Это не жанр; здесь нет самодовлеющего интереса к конкретной, частной жизни. Она для художника — лишь частный аспект общего.

Мастерская Робера Кампена. Алтарь Мероде. ок. 1427—1432 г. Дерево, масло. 64.5 × 117.8 см Музей Клойстерс, Нью-Йорк, США. |

В заключение этого раздела следует отметить, что картины, написанные даже на самые трагические сюжеты (как, например, «Распятие»), не требуют сопереживания. Они не оставляют тяжёлого, трагического ощущения. Они не волнуют реальностью происходящей драмы. Мир по-прежнему оказывается чистым, тихим, просветлённым и по-прежнему общая красота мироздания покоряет зрителя. Это и понятно, ибо момент сопереживания возможен лишь тогда, когда картина обладает логикой реального действия. Здесь же даже драматический в своём существе эпизод призван прежде всего отразить красоту, живущую в мире.

Надо сказать, что трактовка сцены в искусстве 20— 30-х годов сильно видоизменялась. Так уже в Гентском алтаре более раннее «Поклонение агнцу» и боковые створки с изображением процессии отличны. В первом случае фигуры объединены совершенно искусственно — большими, плотно сбитыми группами и по отношению к пейзажу занимают место едва ли не подчинённое.

Во втором случае художник старается добиться свободы и естественности в расстановке фигур, и они получают другое масштабное отношение к пейзажу. Впрочем, сценического единства нет и здесь. Зато более поздняя «Мадонна ван дер Пале» отмечена уже некоторым интересом к «сценичности». Жест св. Георгия и взгляды Марии и св. Доната (равно как и архитектурное обрамление) связывает изображённых в известное единство. Однако даже здесь связь эта достигается по преимуществу средствами композиционными и цветовыми.

Те же изменения мы видим и у Робера Кампена. Герои Меродского алтаря столь же изолированы, как предметы обихода, среди которых они находятся. В «Рождестве», правда, они размещены вокруг младенца. Но сцены всё равно не получается, ибо наш взгляд уходит в пространство, за (а точнее — над) фигурами изображённое, и пейзажный фон приобретает едва ли не главное значение. Но алтарь Г. ван Верля (1438) явно отмечен большим стремлением к бытовой естественности. И у этого мастера, как и у ван Эйка, к концу 30-х годов интерес к окружающей жизни проявляется в менее пантеистическом аспекте. Иначе говоря, и здесь наблюдается ослабление связи искусства с идеей красоты мироздания. Не составляют в этом смысле исключения и ранние композиции Рогира.

ТРАКТОВКА ПРОСТРАНСТВА

Проблема пространства в искусстве раннего нидерландского Возрождения принадлежит к числу наиболее ответственных. В Нидерландах XV века она никогда не имела вспомогательно-формального характера.

Надо сказать, что в искусстве Ренессанса трактовка пространства вообще является свидетельством не столько мастерства художника, сколько его миропонимания. Пространство, положение в нём человека, соотношение их в картине есть показатель того, каким он мыслит место человека в мире.

Так, в Италии пространство трактуется как некий полый кубический объём с чётко выявленной сценической площадкой. Начиная от Джотто, большинство сцен которого (особенно в интерьере) изображено так, будто они происходят в ящике без передней стенки, и вплоть до Гирландайо и мастеров конца XV века, пространство строится исключительно как сценическая площадка, на которой происходит действие.

Джотто ди Бондоне. Погребение Девы Марии. 1315-20 гг. 75х179 см Государственные музеи Берлина, Берлин. |

В Нидерландах в связи с тем, что отражение действительности шло преимущественно по линии осознания красоты и многообразия мироздания, а не путём утверждения самоценного образа человека, проблема пространства заняла особенно важное место. Характерно, что работая над «Благовещением» Гентского алтаря, Ян ван Эйк изменил первоначальную концепцию сцены и вместо глухого фона ввел интерьер и пейзаж.

Благовещение, Гентский алтарь (закрытые створки), Ян ван Эйк, 1432 год. |

Если итальянские мастера, разрабатывая в своих картинах пространственные решения, пришли к открытию законов линейной перспективы, то нидерландцы остались в пределах чистой эмпирики, и их решения всегда имеют, с одной стороны, оттенок приблизительности, а с другой — несколько гипертрофированной пространственности.

Зато в области перспективы воздушной, цветовой они итальянских мастеров в большой мере оставили позади.

И это естественно. В сознании итальянца XV века природа противополагалась человеку и в качестве его естественного окружения являлась объектом изучения. В Нидерландах такого противоложения не было; для нидерландца природа была тем единым и бесконечным миром, частью которого он мыслил себя. Реагируя прежде всего на протяжённость мира (а не на чёткую его организованность), нидерландцы сразу же обратили внимание на те явления, которые мы теперь называем воздушной перспективой, но и это открытие ни в какой мере не получило у них научной окраски. Но дело не только в этом.

В искусстве Нидерландов пространство есть не место действия человека, не сценическая площадка, а вполне самостоятельный предмет изображения. Оно включает человека не как центральное действующее лицо, как бы вставленное в него, а как свою органическую часть. По существу, для нидерландского художника 20—30-х годов XV века пространство есть реальный адекват мироздания. Живописец стремится увести глаз зрителя в беспредельную даль, насыщенную всякого рода предметами живой и неживой природы, каждый из которых является носителем всеобщей красоты. Все композиции строятся на этом пространственном эффекте. Начиная от самых ранних произведений (например, «Жены-мироносицы у гроба») художники стараются как можно более прочно связать передний план с далевыми точками.

Ян ван Эйк. Дрезденский триптих. 1437 г. Галерея старых мастеров, Дрезден. |

Характерными признаками нидерландской трактовки пространства являются следующие:

1) в нем отсутствует чёткое деление на фон (небо, пейзаж, архитектура) и сценическую площадку;

2) оно не кубично, оно не имеет пространственных границ. Любая картина представляет изображение пространства, непрерывно уходящего вдаль.

Оба эти принципа решительно отличают нидерландское искусство от итальянского и французского. Не привлекая примеров трактовки пространства в искусстве Италии и Франции, мы ограничимся лишь двумя цитатами, свидетельствующими о том, что создание кубического, ограниченного пространства, служащего исключительно местом действия человека, сценической площадкой, было в этих двух странах вполне осмысленным художественным принципом.

Так, Ченнино Ченнини писал: «Когда ты находишься в церкви или часовне и начинаешь рисовать, прежде всего посмотри, как сцена или фигура, которые ты хочешь рисовать, распределены в пространстве, и посмотри, где у неё тени, полутени и света...». (Ченнино Ченнини. Трактат о живописи, гл. XXIX, М., 1933, стр. 38.)

Эти слова, очевидно, свидетельствуют о том, что итальянец, в отличие от нидерландца, мыслящего пространство как бесконечный мир, включающий человека, понимает под пространством — пространственную среду человека.

Вторым примером такого понимания пространства (притом отстоящего от первого на два столетия) могут служить слова Монтэня: «...для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила бы ему опорою». (Монтэнь. Опыты, т. I, гл. IV, М.— Л., 1954, стр. 27.)

Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. Фрагмент. |

Достаточно вспомнить бесконечные дали произведений нидерландских живописцев, чтобы стало очевидным, что здесь мы имеем дело с кардинально иным художественным принципом. Ни одна композиция нидерландского живописца первой трети XV века не ограничена определёнными рамками. Мы уже говорили, что фона, как границы изображаемого, не существует (даже там, где есть стена, она или прорывается окном, притом, если оно закрыто, оно освещается с той стороны, или отражением в зеркале, или нишей и т. п.). Однако весьма показательно, что пространство не ограничено и спереди. Нет этого лишь в «Тимофее». Но это по своему характеру вещь «отдалённая», мемориальная, да и парапет не столько отгораживает фигуру, сколько приближает. В большинстве картин плитки пола, различные предметы обстановки, а в портрете четы Арнольфини, например собачка,— активно вовлекают зрителя.

Сцена не мыслится в «своем» пространстве». Пространство (читай — мироздание) беспредельно, и изображенное — лишь один из его элементов.

Ян ван Эйк. Путь на Голгофу (копия утраченного оригинала). 1505-15 гг. 97x130 см Музей изобразительных искусств, Будапешт. |

Яркий тому пример — ангел и Мария в «Благовещении» Гентского алтаря. Они не вписаны в пространство, они не смогут распрямиться в нём, но вместе с тем художник отмечает такие детали, как солнечный блик, повторяющий форму арки окна, или даже тень, падающую от крыла ангела на стену. Эти частности отражают величайший интерес к реальному миру и вместе с тем отсутствие реального понимания пространственных соотношений.

Ранняя нидерландская живопись не знает границы между пространством реальным и изображенным, ибо одно должно естественно переходить в другое.

Но и пространство в картине не есть лишь изображённое реальное пространство. Художник сознательно стремится раскрыть красоту, в обычной жизни сокрытую. Поэтому зрителю предлагается изображение мира и реального и одновременно чудесного, прекрасного, мира, к которому он должен приобщиться. Открывающееся зрелище трансформирует зрителя. Его роль — роль внимательного созерцателя (лучший тому пример— «Мадонна канцлера Ролена»).

Не случайно зритель (судя по точке зрения) близок не столько фигурам, сколько далевым точкам пейзажа. Глаз его очень часто скользит над сценой или проходит через неё, чтобы затем уйти в пейзаж. В качестве примера здесь достаточно привести «Рождество» Робера Кампена и его же «Мадонну с младенцем перед каминным экраном».

Робер Кампен. Мадонна с младенцем перед каминным экраном. Национальная галерея. Лондон. Великобритания. Масло, дерево. 63 Х 49 см |

В этом отношении наличие излишнего, как бы опускающегося к зрителю пространства спереди картины обретает особенный смысл. Оно одновременно и обращается к зрителю и втягивает его внутрь картины следом за удалёнными от переднего плана фигурами, в глубину, к наиболее удалённым деталям пейзажа. Можно сказать, что изображённое пространство простирается (мысленно) от картины, захватывает зрителя и, вовлекая его внутрь, приобщает к красоте мироздания.

К концу 30-х годов пространственные решения делаются менее перспективными, горизонт спускается ниже, что вполне отвечает тем изменениям в образе человека и в трактовке сцены, о которых говорилось выше. Знаменательно, что «Мадонна ван дер Пале» уже лишена гипертрофии пространственности и в ней исчезает прорыв в глубину, а в «Мадонне у фонтана» фон оказывается вовсе перекрытым. Что же касается молодого Рогира, то он вообще уничтожает прорыв в глубину (хотя и делает это архаическими средствами — при помощи ровного золотого фона и вводит прорыв другого рода — вверх («Снятие со креста»).

Ян ван Эйк. Мадонна у фонтана. 1439 г. 19x12 см Королевский музей изящных искусств, Антверпен. |

ТРАКТОВКА ЦВЕТА

Известно, что произведения Яна ван Эйка, Робера Кампена и других художников первой трети XV века отличаются исключительной живописностью. Действительно, добрая доля выразительности нидерландских картин определена их живописными качествами. Все предметы в произведениях нидерландских художников переливаются тончайшими и необыкновенно чистыми цветами. Именно цветом передаёт мастер красоту и необычность реального предмета. В свете основного принципа искусства раннего Возрождения в Нидерландах это качество представляется особенно важным.

Мы не будем анализировать здесь цвет работ ван Эйка или других мастеров первой половины XV века и отметим лишь одну, чрезвычайно существенную особенность цветовых решений 20—30-х годов.

Речь идёт о том, что цвет не несёт никаких психологически-эмоциональных функций. Никогда художники рассматриваемого времени не пытались выразить цветом какое-либо чувство или акцентировать тот или иной эмоциональный строй.

На цвет, однако, возложена необычайно важная задача. Его роль — возвысить реальную окраску предмета до некоторой высшей степени, при которой она оказывается как бы показателем всеобщей красоты мироздания. Разноцветное сияние стёкла и блеск металла, глубокий цвет бархата и эмалевое сияние небесных просторов более чем что-либо другое передаёт красоту, которой напоен мир, необычность, драгоценность любой частности и всего мироздания в целом.

Именно цветовое решение превращает все реальные предметы в эстетические и, можно даже сказать, этические ценности. В цвете раскрывается красота предмета, цвет преображает предмет, раскрывая его сопричастность к всеобщей красоте мироздания.

Ян ван Эйк. Мадонна в церкви. Ок 1440 г. 31x13 см Берлинская картинная галерея старых мастеров, Берлин. |

Надо полагать, что именно названная функция цветового решения определила такие своеобразные качества ранней нидерландской живописи, как сложнейшая разработка рефлексов. Да и не только их. Умение дать цвет необычайно звучным и вместе с тем мягким, тончайшее чувство согласного звучания различных цветов — всё это восходит к причинам, лежащим в сфере мировосприятия.

Надо полагать, что и новая живописная техника ван Эйка была вызвана к жизни потребностью в гибком, лёгком письме, способном передавать цвет с возможной глубиной и звучностью.

Изложенные принципы не исчерпывают проблематики нидерландского искусства периода его становления. Но они лежат в основе всех более частных явлений. Так, многие особенности живописной техники определяются уже названной функцией цвета; указанное понимание пространства влечёт за собой стремление преувеличивать расстояние между предметами, а с другой стороны, заставляет сочетать их таким образом, чтобы один как бы выглядывал из-за другого и отбрасывал на него тень или цветовой рефлекс. Ряд таких примеров можно увеличить.

Вместе с тем было бы неверно считать эти принципы нерушимыми на протяжении всего развития нидерландского искусства. Уже в конце 30-х годов начинается их скрытое изменение. А в 40—60-х годах мы сталкиваемся с вполне явственным процессом их перерождения. Впрочем, в той или иной форме они ещё в течение длительного времени продолжают оказывать влияние на художественную методику. В этих принципах ещё живут лучшие достижения искусства средних веков, но существо их уже ренессансное, и это сочетание определяет их глубокое художественное своеобразие.

Р. КЛИМОВ

Журнал «Искусство» №5. 1960 г.

На аватаре: Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк «Гентский алтарь», 1432, 375×520 см, Собор Святого Бавона, Гент, Бельгия.